中高生の理想的な睡眠時間は 8〜10時間 です。

しかし、部活動や塾、スマホ利用などで、この時間を確保できていない子どもが増えています。

その結果、学力や体力だけでなく、心の健康にも悪影響が及んでいることが、国内外の研究で明らかになっています。

「テスト前は睡眠を削って勉強した方が成績が上がる」

「部活で忙しいから仕方ない」

そんな思い込みが、子どもの未来を削っているかもしれません。

本記事では、最新の睡眠科学と調査データをもとに、中高生に必要な睡眠時間の根拠と、親ができる実践的なサポート方法を解説します。

読むことで、今日から子どもの生活習慣を改善し、学力・体力・心の健康を守る第一歩を踏み出せます。

【この記事でわかること】

- 中高生の理想睡眠時間は 8〜10時間

- 睡眠不足は学力低下・怪我リスク増加・メンタル不調の原因

- 親の役割は「生活リズムの整備」「環境改善」「スマホ利用の管理」

📘 この記事の目次

中高生に必要な睡眠時間は何時間?

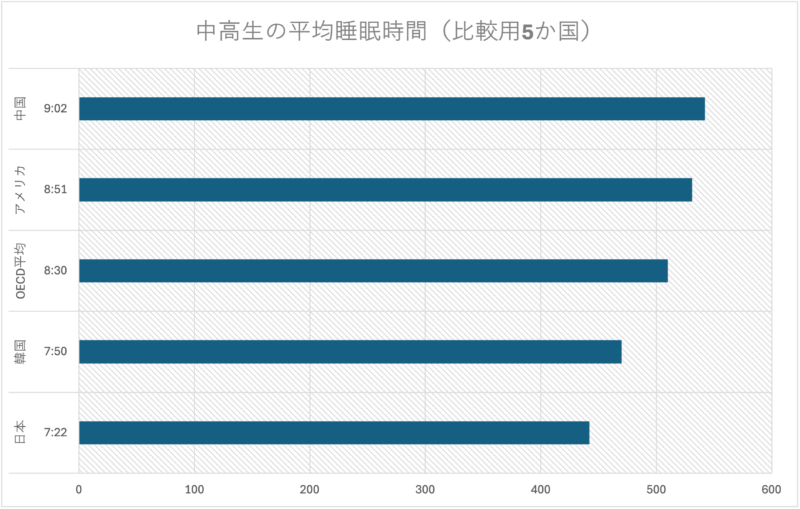

日本の中高生は、OECD加盟国の中でも睡眠時間が特に短いとされています。

文部科学省の調査では、平日の平均睡眠時間は 6〜7時間台 にとどまり、

アメリカや欧州の同世代に比べて1〜2時間短い状況です。

この差は、学習塾や部活動の長時間化、スマホ利用の増加が背景にあります。

日本と海外の睡眠時間比較データ

海外では、中高生の十分な睡眠確保が学力や健康維持に直結すると認識されています。

一方、日本では「勉強や部活優先」の文化が根強く、睡眠確保が後回しになりがちです。

思春期の脳とホルモン分泌の関係(メラトニン)

思春期は成長ホルモンの分泌が盛んで、体の成長や脳の修復が活発に行われます。

特に、入眠から3時間以内に分泌のピークを迎える成長ホルモンは、十分な睡眠がなければ減少します。

また、睡眠リズムを整えるメラトニンは光に弱く、夜遅くまで明るい画面を見続けると分泌が抑制され、眠気が起こりにくくなります。

- 中高生の理想睡眠時間は 8〜10時間

- 日本の平均は世界的に見ても短い

- 成長ホルモンとメラトニンの分泌には早い就寝が不可欠

睡眠不足が学力・集中力に与える影響は?

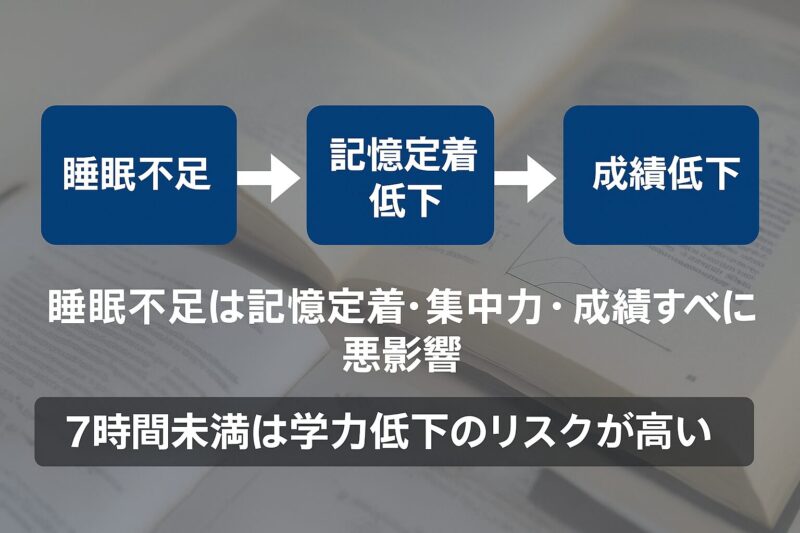

睡眠不足は、学力の低下や集中力の持続時間短縮を引き起こします。

特に記憶の定着や判断力に直結するため、日々の学習効率が大きく下がります。

脳の記憶システムと睡眠(ノンレム・レム)

睡眠は、脳と体を休ませるノンレム睡眠と、記憶や感情を整理するレム睡眠に分かれます。

学習した内容は睡眠中に脳内で整理・定着されますが、睡眠不足になるとこのプロセスが不十分になります。

その結果、授業内容やテスト勉強の記憶が定着しにくくなるのです。

成績データと睡眠時間の相関研究

アメリカの高校生を対象とした調査では、睡眠が7時間未満の生徒は、

8時間以上眠る生徒よりも数学・国語の成績が平均で10%以上低いという結果が出ています。

日本国内の調査でも同様の傾向があり、慢性的な睡眠不足は模試や定期テストの結果に影響します。

テスト前の徹夜が逆効果な理由

徹夜勉強は一時的な暗記には見えても、長期記憶の定着が弱く、数日後には忘れてしまう確率が高まります。

さらに集中力低下でミスが増えるため、「寝る時間を削って勉強する」方法は非効率です。

- 睡眠不足は記憶定着・集中力・成績すべてに悪影響

- 7時間未満は学力低下のリスクが高い

- 徹夜は短期的にも長期的にも逆効果

部活・スポーツパフォーマンスにどう影響する?

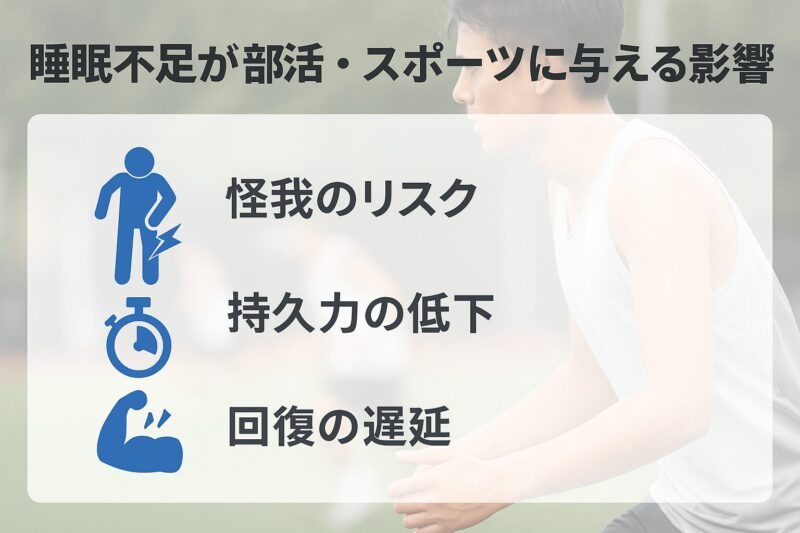

睡眠不足は、部活やスポーツにおけるパフォーマンスを確実に低下させます。

特に持久力・瞬発力・集中力の低下に加え、怪我のリスクも高まります。

スタンフォード大学のアスリート睡眠研究

スタンフォード大学の研究では、大学バスケットボール選手が毎晩10時間の睡眠を取った結果、

シュート成功率やスプリントタイムが大幅に向上しました。

この結果は、睡眠が筋肉の修復や神経反応速度の向上に直結していることを示しています。

中高生アスリートも例外ではありません。

部活スケジュールと睡眠時間のバランス例

平日の練習や試合で帰宅が遅くなる場合でも、就寝時間を大きく遅らせない工夫が必要です。

- 夕食や入浴を効率化して早めに就寝

- 夜のスマホ利用を減らす

- 朝練がある日は睡眠前倒しで確保

こうした小さな工夫で、睡眠時間とパフォーマンスの両立が可能になります。

- 睡眠は運動能力・集中力・回復力の基盤

- 睡眠不足は怪我やパフォーマンス低下を招く

- 部活と両立するためには生活全体の調整が必要

スマホ夜更かしはなぜ危険?

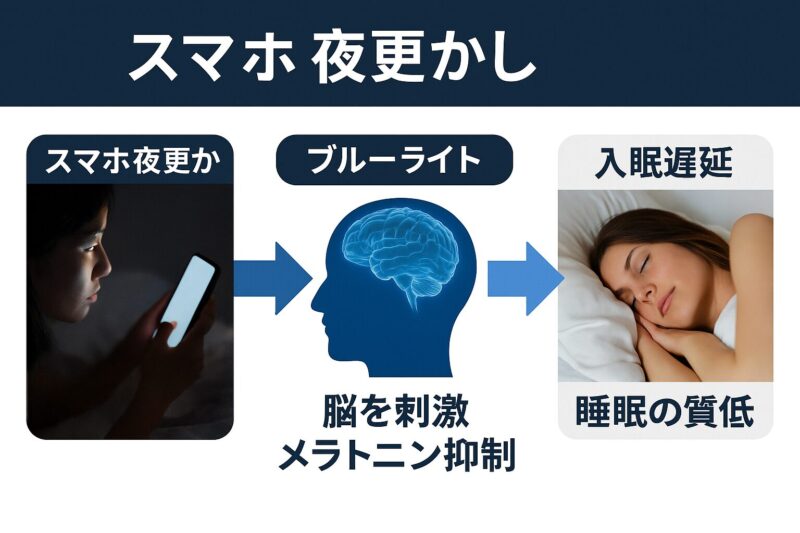

スマホを夜遅くまで使用すると、入眠が遅れ、睡眠の質が低下します。

特にブルーライトや情報過多が脳の休息を妨げます。

ブルーライトがメラトニン分泌を阻害する仕組み

スマホやタブレットの画面から発せられるブルーライトは、**睡眠ホルモン(メラトニン)**の分泌を抑制します。

その結果、脳が「まだ昼間」と錯覚し、眠気が起こりにくくなります。

寝る直前の利用は、入眠時間を延ばす原因です。

夜間SNS利用がメンタル不調とつながる研究結果

海外研究では、夜間にSNSを利用する中高生は、うつ症状や不安感のリスクが高いことが報告されています。

夜のメッセージや情報は脳を刺激し、リラックス状態を妨げるため、眠りの質を下げます。

家庭でできるスマホ利用ルール例

- 就寝1時間前にはスマホを手放す

- 寝室にスマホを持ち込まない

- 家族全員で「スマホオフタイム」を設定する

こうしたルールを共有することで、自然に睡眠の質が向上します。

- スマホのブルーライトは睡眠ホルモンを抑制

- 夜間SNSはメンタル不調のリスクを高める

- 家族でルールを作ることで習慣化しやすい

親ができる家庭での睡眠改善ステップ

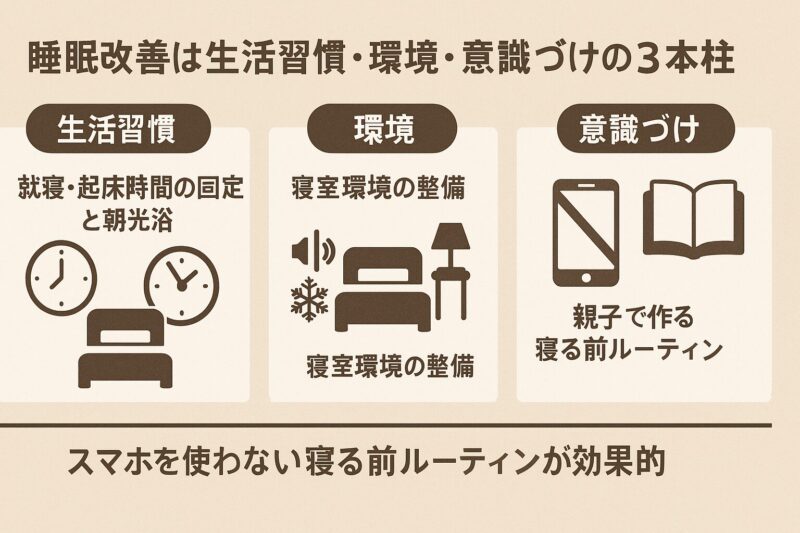

中高生の睡眠不足を解消するには、生活習慣・環境・意識づけの3本柱が必要です。

親が正しい知識を持ち、日常の中で仕組みを作れば改善は可能です。

就寝・起床時間の固定と朝光浴

毎日ほぼ同じ時間に寝起きすることで、体内時計が安定します。

起床後すぐに朝日を浴びるとメラトニン分泌がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れやすくなります。

寝室環境の整備(温度・光・音)

寝室は20℃前後・暗め・静かが理想です。

遮光カーテンや耳栓など、小さな工夫で睡眠の質は向上します。

親子で作る「寝る前ルーティン」

就寝前の行動を毎日同じ順番にすることで、脳が「これから寝る時間」と認識します。

軽いストレッチ→入浴→読書など、スマホを使わない習慣を共有することが効果的です。

- 睡眠改善は生活習慣・環境・意識づけの3本柱

- 親が環境を整えれば子どもも行動しやすい

- スマホを使わない寝る前ルーティンが効果的

まとめ

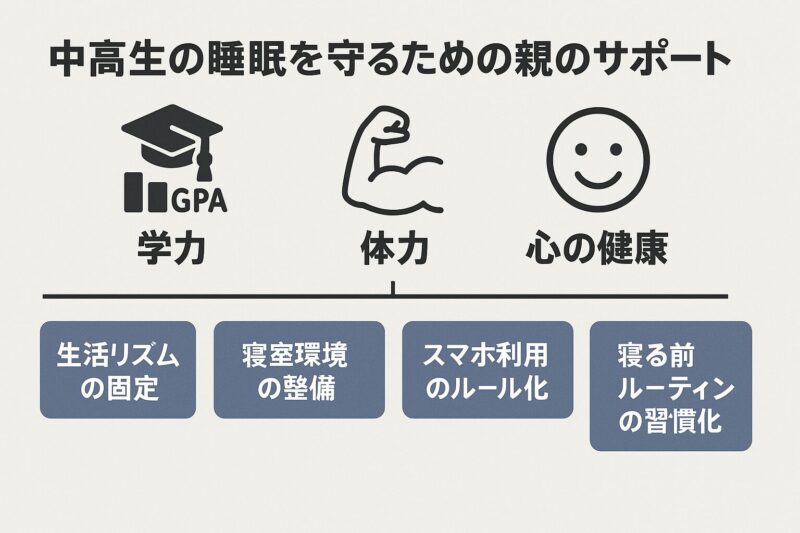

【画像挿入】要点図|「中高生の睡眠を守るための親のサポート」

(横長・写真風/学力・体力・心の健康をアイコンで可視化)

中高生の睡眠不足は、学力・体力・心の健康すべてに影響します。

理想の睡眠時間は 8〜10時間。しかし現状は多くの子どもがそれを下回っています。

改善のカギは、

- 生活リズムの固定

- 寝室環境の整備

- スマホ利用のルール化

- 寝る前ルーティンの習慣化

今日からできる小さな工夫で、子どもの未来は変わります。

Q&A

Q1:部活で帰宅が遅い日はどうやって睡眠時間を確保すればいい?

A:帰宅後の行動を簡略化し、入浴や食事をスムーズに済ませて就寝時間を前倒ししましょう。昼間に短時間の昼寝を取り入れるのも有効です。

Q2:休日に寝だめをしてもいいですか?

A:2時間以内なら問題ありませんが、長すぎると体内時計が乱れます。平日との差を最小限にすることが大切です。

Q3:テスト勉強で睡眠時間を削るのはやむを得ない?

A:短期的には時間を確保できますが、記憶定着や集中力低下を招きます。結果的に効率が落ちるため、十分な睡眠を優先してください。

今回紹介したサービスはこちら!

書籍名:今さら聞けない 睡眠の超基本

監修:柳沢 正史(筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長・教授)

中高生の睡眠不足に悩む保護者にとって、科学的根拠のある正しい知識は欠かせません。

この本は、睡眠研究の第一人者・柳沢正史氏が監修し、「なぜ眠るのか」から「どう改善するか」までをわかりやすく解説しています。

- 基礎から応用まで1冊で学べる

「睡眠の仕組み」「睡眠負債」「快眠環境のつくり方」など、最新研究をもとに整理。 - 家庭で実践できる具体策が豊富

寝る前のルーティン、スマホ利用の工夫、生活リズムの整え方など、すぐ試せる方法を提案。 - 行動に直結する付録付き

「私の睡眠記入シート」で、子どもと一緒に改善の経過を記録できる。

中高生の睡眠改善を“理論+実践”で進めたい保護者に最適な一冊です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447abf75.a5cbb265.447abf76.749ea16f/?me_id=1213310&item_id=21335512&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4090%2F9784023334090_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント