「先取り学習はやったほうがいい?」と焦る前に、見直すべき3つの視点があります。

子どもの将来を思えばこそ、少しでも早く学ばせたいと考えるのは自然なことです。

周囲が英語や計算の習い事を始めていると、「うちも何か始めなきゃ」と不安になる方も多いでしょう。

でも、実は「早く始めれば効果が出る」とは限りません。

教育経済学や脳科学の研究では、学びのタイミングや手段以上に「どう関わるか」「何を重視するか」が将来に影響すると分かっています。

この記事では、子どもの教育で「やってよかった」と思える選択をするために、科学的データをもとに3つの視点をご紹介します。

習い事、遊び、親の関わり方まで、焦らず自信を持って進めるためのヒントをお届けします。

【この記事でわかること】

- 「先取り学習」は効果があるとは限らない

- 習い事は“いつ始めるか”より“内容と関わり方”が重要

- 幼児期の「遊び」は学びの土台を作る大切な活動

📘 この記事の目次

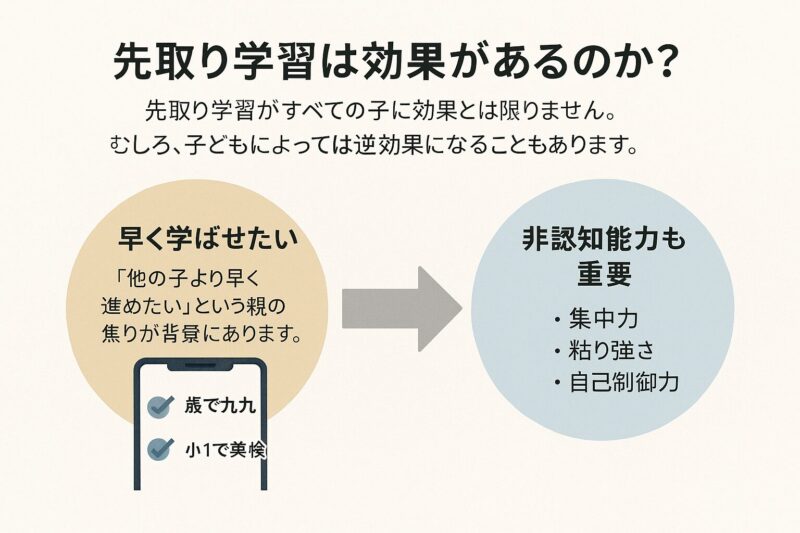

先取り学習は効果があるのか?

なぜ「早ければ早いほど良い」と思われがちなのか?

先取り学習が注目される背景には、「他の子より早く進めたい」という親の焦りや不安があります。

SNSなどでも

「○歳で九九を覚えた」

「小1で英検合格」

といった投稿を目にすると、「うちも始めなきゃ」と感じてしまうのは自然なことです。

しかし、これらはあくまでごく一部の成功例です。

全ての子どもに当てはまるとは限りません。

科学的に見た「先取り」の限界

教育経済学者・中室牧子氏は、「先取り学習の効果は限定的」と述べています。

特に、幼児期や低学年の段階では、学力よりも「非認知能力」の育成が重要です。

非認知能力とは

- 集中力

- 粘り強さ

- 自己制御力

など、数値では測れない力を指します。

また、OECDの調査でも

「就学前の学習指導の有無」より

「家庭環境や親の関わり方」の方が学力に影響するとされています。

早く覚えることより「深く理解する力」が大切

先取りによって短期的に結果が出ても、

後に理解が浅いまま進んでしまうリスクがあります。

「分かったつもり」が積み重なると、

後の学習でつまずきやすくなります。

それよりも、子どもが

「なぜそうなるのか」を自分で考える時間

試行錯誤を経験すること

が将来の学びの土台になります。

先取りに走るより、「今の理解」を深めることが学びの本質です。

焦らず、子ども自身のペースを尊重しましょう。

習い事は“早さ”より“中身”が重要?

習い事は早いほうが有利?という誤解

ピアノ、英語、スイミング、そろばんなど、幼児期から始められる習い事は数多くあります。

「○歳までに始めたほうが有利」

「早く始めれば成績が伸びる」

といった情報に触れ、出遅れへの不安を抱える親も多いです。

しかし、教育経済学では「開始時期」より「内容の質と子どもとの相性」が大切だとされています。

習い事の“量”ではなく“質”を重視する

中室牧子氏の研究では、「何歳で始めたか」より「どんな経験ができたか」の方が子どもの成長に影響するとされています。

たとえば…

- 音楽教室で与えられた演奏を暗記するだけ

→ 受動的な学び - 自分の音を探したり、自由に表現する機会がある

→ 創造力や思考力が育つ

英語教室でも、文法を詰め込むより

「英語で気持ちを伝える遊び」や「文化に触れる体験」の方が長期的な効果が高いとされます。

子供が、どれもすぐ飽きちゃって…

そんなときは、習い事の「中身」や「関わり方」が子どもに合っているかを見直すサインかもしれません。

習い事を通じた“非認知能力”の育成が鍵

多くの研究が示すように、幼少期に育むべき力は

「知識」よりも「非認知能力」です。

習い事の現場は、以下のような力を自然に育てる場です:

- 達成感や失敗の体験

- 協調性や継続力

- 集中力や自己管理力

「早ければ安心」ではなく、その子がどんな力を育めるかに注目することで、意味ある選択につながります。

習い事はいつ始めるかより、何を経験できるかが大切です。

子どもの個性に合った内容と関わり方を見極めましょう。

なぜ「遊び」が学びの土台になるのか?

遊び=ムダではない。脳科学が示す「遊びの力」

「もっと勉強させたほうがいいのでは?」

「遊んでばかりで大丈夫かな…?」

そう感じる親は少なくありません。

しかし、脳科学では、遊びこそが創造性・論理性・集中力を育てる行為であるとされています。

たとえば…

- LEGOや積み木遊び:論理的思考と空間認知力の育成

- ごっこ遊び:言語能力、感情理解、社会性の向上

どれも、単なる「遊び」ではなく、自分で考えて行動する高度な思考活動なのです。

幼児期の「自由な遊び」が将来の学力にも影響する

OECDの学習フレームワークでは

「非認知能力」こそが学力や社会的成功に影響すると明記されています。

中室牧子氏も、

「詰め込み学習より、遊びの中での試行錯誤のほうが、将来に役立つ」と述べています。

特に幼児期は、

- 正解を求めるよりも

- 自分なりに工夫する時間

を持つことで、後の学びを支える土台が育ちます。

遊びにも意味があるだ!

「遊び」を尊重する家庭が、子どもの成長を支える

親としては、つい「遊ぶ時間より勉強」と考えてしまいがちですが…

遊びの中でこそ、子どもは世界を自分で理解しようとし、表現する力を磨いています。

以下のような姿勢が大切です:

- 「遊び=成長のチャンス」と捉える

- 興味のある遊びを尊重する

- 詰め込まず、子どもの“今”を信じる視点を持つ

遊びは学びの源。

子どもが自分で考え、動く力を育てる大切な時間です。

まとめ|子どもの教育で「本当に大切なこと」とは?

子どもの教育を考えると、

「先取りした方がいいのでは?」

「習い事をいくつかやらせた方が…」

と、不安や焦りを感じる場面もあるでしょう。

しかし、教育経済学や脳科学の知見はこう語ります。

- 「早ければ有利」は思い込みかもしれない

- 習い事は“時期”より中身と関わり方が大事

- 遊びは単なる息抜きではなく、非認知能力を育てる学び

今しかできない遊びや失敗、試行錯誤の中で

「自分で考えて行動できる力」を育むことが、

長期的に見て学力・人間力の土台になります。

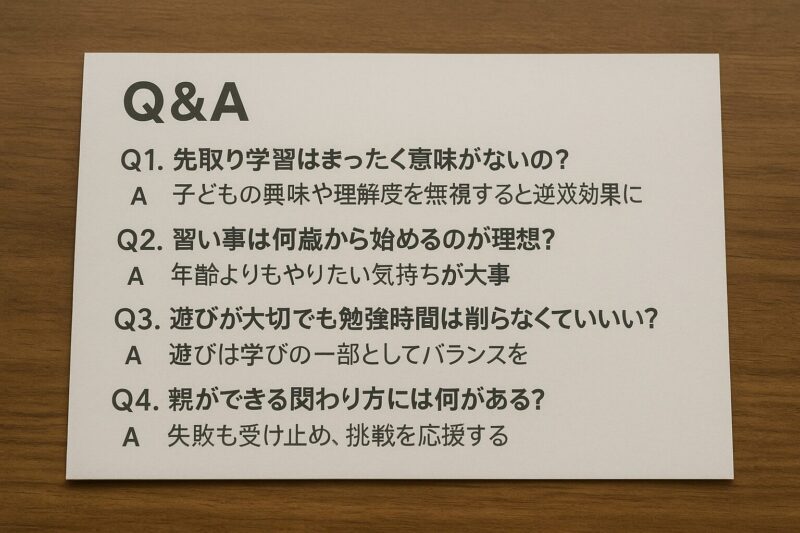

Q&A|よくある質問とその答え

Q1. 先取り学習はまったく意味がないのですか?

A. 意味が「全くない」わけではありません。

ただし、子どもの興味や理解度を無視して進めると逆効果になることもあります。

焦らず、基礎を深く理解する方が結果的に伸びやすいです。

Q2. 習い事は何歳から始めるのが理想ですか?

A. 年齢よりも、「その子がやりたいと思っているか」「楽しく取り組めるか」がポイントです。

本人の関心が育ってから始めることで、長続きしやすく効果も出やすくなります。

Q3. 遊びが大切とはいっても、勉強時間は削らなくていいの?

A. 遊びは単なる息抜きではなく、学びの一部です。

特に幼児期は**「遊びの中で自分で考える力」**を育むことが、後の学力に大きな影響を与えます。

バランスを意識しましょう。

Q4. 親ができる関わり方って、具体的にどんなこと?

A. 一緒に遊んだり、習い事について話し合ったりすることが効果的です。

成功を褒めるだけでなく、失敗にも寄り添い、挑戦を応援することが大切です。

おすすめ書籍|「勉強習慣」の科学的根拠がわかる一冊

📘 科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線

著者:中室牧子

価格:1,980円(税込)送料無料

書籍の概要

「将来の収入を上げる教育とは?」「ご褒美で子どもは伸びるのか?」――<br>

本書では、教育経済学の最新研究をもとに、子育てと学力向上の本質を丁寧に解説しています。

単なる理論ではなく、再現性のある方法論や実証データが豊富に掲載されており、「家庭でもできる教育習慣の整え方」が具体的に学べます。

こんな人におすすめ

- 「勉強習慣づけ」の科学的根拠を知りたい方

- 教育現場での実践にエビデンスを取り入れたい保護者・指導者

- 子どもの可能性を最大限に引き出す方法を知りたい方

【参考リンク】

動画で学ぶ要約解説

https://youtu.be/AkRdiI0KnX0?si=O1MSbzdzWKiTiZ0M

参考文献リンク集

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447abf75.a5cbb265.447abf76.749ea16f/?me_id=1213310&item_id=21378593&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1092%2F9784478121092_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント