子供が学校をサボるとき、親や先生がすべきことは叱ることではありません。

大切なのは、サボる理由を理解し、信頼関係を築いたうえで科学的根拠に基づいた指導を行うことです。

とはいえ「怠けなのか?」「将来に影響しないか?」と不安になり、どう対応すればよいか迷う方は多いでしょう。実際に、生活習慣の乱れや勉強のつまずき、人間関係の悩みなど、子供がサボる背景には複数の要因が隠れています。

本記事では、学校をサボる子供の理由と効果的な指導法を科学的な研究データと実践アプローチを交えて解説します。読めば、叱らずに子供を前向きに導くための具体的なステップが分かり、家庭でも実践できる方法を手に入れられます。

【この記事でわかること】

- 子供が学校をサボる背景には「生活習慣・学習不安・人間関係・家庭環境」など複数の理由がある

- 叱るよりも信頼関係の構築が最優先

- 科学的根拠を交えて「サボるデメリット」を伝えると子供も納得しやすい

- 小さな目標を立てて継続することで、無理なく学校生活へ戻れる

なぜ子供が学校をサボるときに信頼関係が大切なのか?

子供が学校をサボったとき、多くの親や先生は「なぜ行かないの?」「サボってはいけない」と叱ってしまいがちです。

しかし必要なのは叱責ではなく、安心して本音を話せる環境づくりです。

子供が心を閉ざしたままでは、本当の理由を知ることも解決策を見つけることもできません。まずは「気持ちを受け止めてもらえる」と感じられる信頼関係を築くことが出発点です。

声かけの具体例

- 「最近、学校を休むことが増えているけど、何か困っていることはある?」

- 「無理に行けとは言わないよ。どう感じているか教えてほしい」

- 「休んでいることを責めたいんじゃなくて、気持ちを知りたいんだ」

保護者の立場からすると「休ませたくない」という焦りがあります。ですが、子供の気持ちを理解する姿勢を見せることが最初の一歩です。

- 信頼関係は原因把握の前提条件

- 責める言葉ではなく理解を示す声かけ

- 安心感があって初めて本音が出る

子供が学校をサボる主な理由とその対処法は?

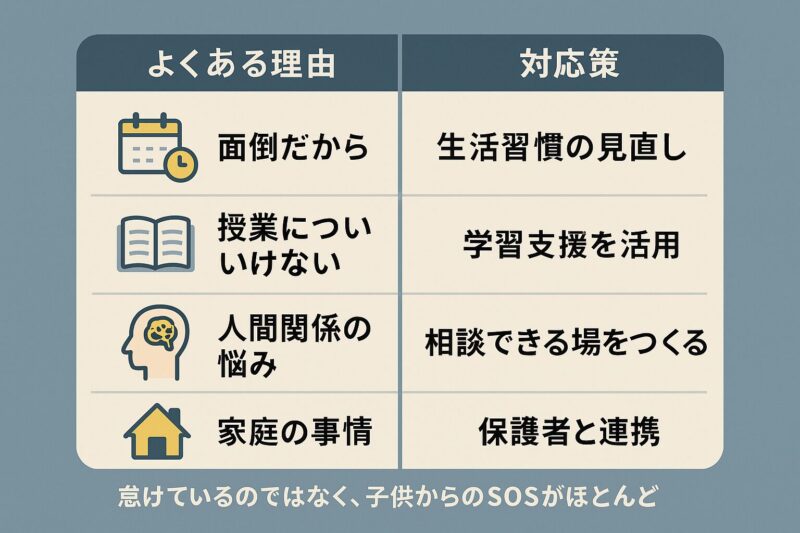

子供が学校をサボる背景には複数の要因があり、大人からは「怠け」に見える行動も、子供にとっては切実なSOSであることが多いです。理由を理解し、適切な支援を行うことが解決への第一歩です。

よくある理由と対処法

- 「面倒だから」

生活リズムの乱れや習慣の崩れが背景にあります。朝の準備を簡単にしたり、1週間休まず通うなど小さな目標を立てることで改善が期待できます。 - 「授業についていけない」

学習の不安が原因の場合、補習や家庭での学習支援を取り入れ、「分かる体験」を積ませることが効果的です。 - 「人間関係の悩み」

友人関係のトラブルや居場所のなさが理由であれば、担任やスクールカウンセラーなど第三者の関与が必要です。学校外に安心できる居場所を持つことも有効です。 - 「家庭の事情」

家庭環境の影響も考えられます。保護者と連携し、必要に応じて専門機関のサポートを受けることが大切です。

「本当に怠けているだけ?」と疑いたくなるときもあります。ですが、理由を知ることなく叱っても逆効果になる可能性が高いのです。

- サボりの背景は多様

- 理由ごとに対応策を変える必要がある

- 理解とサポートが登校への第一歩

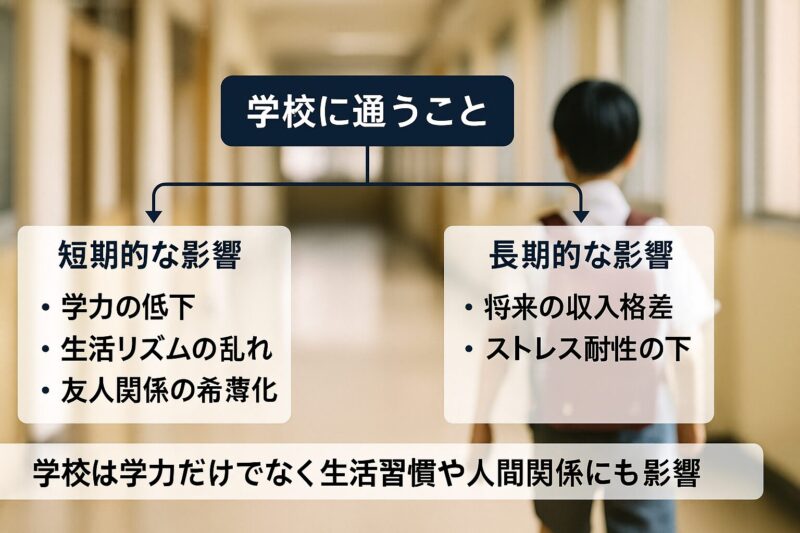

なぜ学校に来ることが大切なのか?

子供に「学校は大事だから行きなさい」と伝えても、感情的な言葉だけでは納得しにくいものです。そこで有効なのが、科学的根拠を交えて説明することです。

短期的な影響

- 学力の低下:授業を欠席すると理解が追いつかず、苦手意識が強まります。

- 生活リズムの乱れ:カリフォルニア大学の研究では、不規則な生活が集中力低下を招くと指摘されています。

- 友人関係の希薄化:トロント大学の調査によると、欠席が多い子供ほど親しい友人が少ない傾向があります。

長期的な影響

- 将来の収入格差:ジョージタウン大学の調査では、高校での出席率が低い人は平均年収が15%低いと報告されています。

- ストレス耐性の低下:ハーバード大学の研究では、適度なストレス経験がない子供は大人になってから精神的に脆くなる可能性があると示されています。

- 学校は学力だけでなく生活習慣や人間関係にも影響

- 欠席は短期・長期どちらのデメリットも大きい

- 感情ではなく科学的根拠で伝えることが効果的

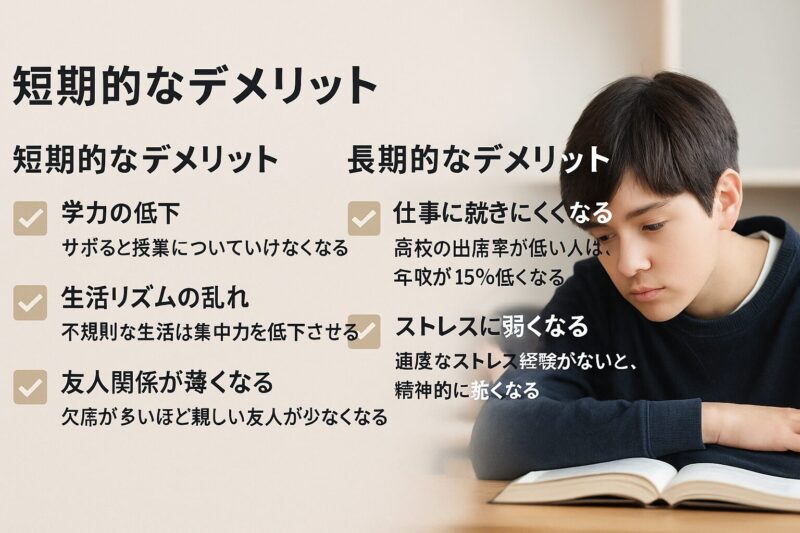

学校をサボることのデメリットは何か?

子供に「サボると良くない」と伝えても、抽象的では響きません。データや研究結果を交えて伝えることで、子供は現実的に受け止めやすくなります。

科学的データで示すデメリット

- 学習意欲の低下

ケンブリッジ大学の研究では、サボる習慣が「やる気を生み出す脳の働き」を弱めると報告されています。 - 将来の収入への影響

ジョージタウン大学の調査では、欠席率が90%未満の人は平均年収が15%低いことが判明しています。 - 記憶力の低下

パリ大学の研究では、授業を欠席する習慣が記憶力や集中力を下げると示されています。

- サボりは学習意欲と記憶力を下げる

- 将来の収入格差にも直結

- データで示すことで子供の納得感が高まる

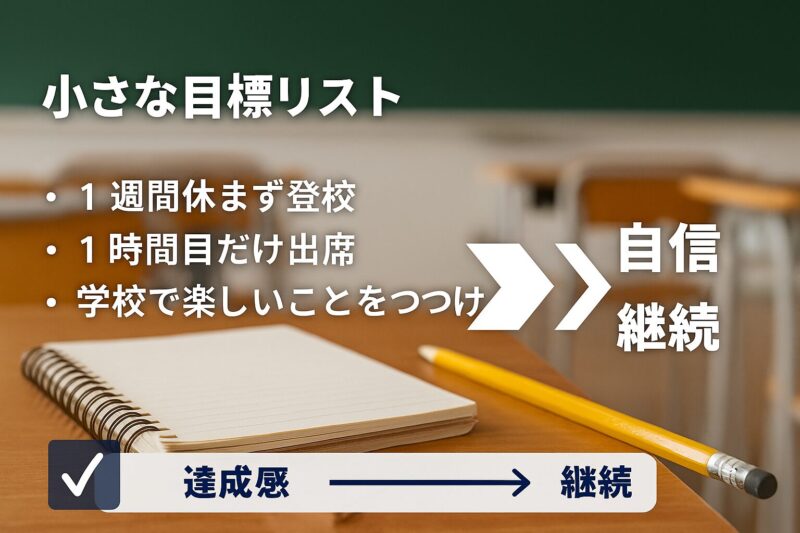

継続できる小さな目標を立てるには?

「明日から絶対に休まず行きなさい」と言っても、子供には大きなプレッシャーとなり逆効果です。達成できる小さな目標を積み重ねることが継続の鍵です。

具体的な目標設定の例

- 「まずは1週間、休まず通ってみよう」

- 「今日は1時間目だけ出席してみよう」

- 「学校に行ったら1つ楽しいことを見つけてみよう」

こうしたステップは「やれそうだ」と思いやすく、達成感が次の行動へのエネルギーになります。

- 小さな目標が成功体験を生む

- 継続が自信と習慣につながる

- 子供と一緒に決めることが重要

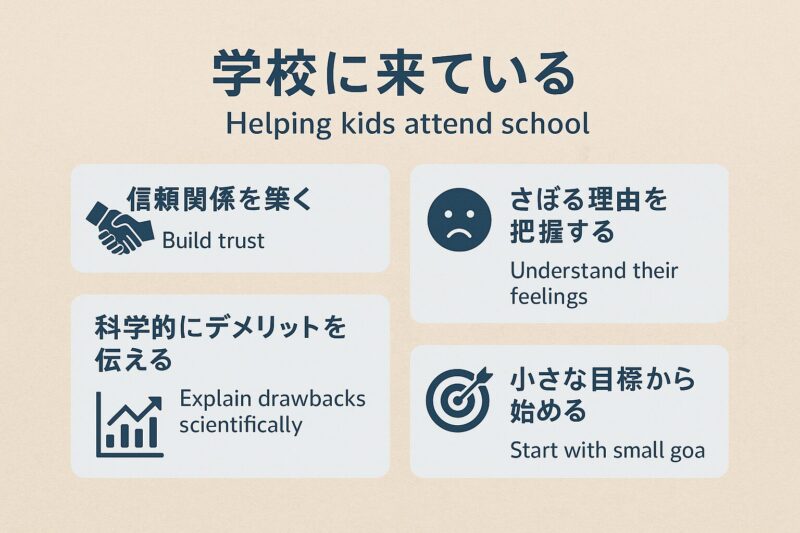

学校をサボる子供への指導ステップをまとめると?

子供が学校をサボるときに大切なのは、叱るのではなく理解し、段階的に導くことです。

指導ステップの流れ

- 信頼関係を築く

安心して本音を話せる環境を整える。 - 理由を把握する

生活習慣、学習の不安、人間関係、家庭環境など背景を理解する。 - 科学的根拠を伝える

「サボることのデメリット」を研究データで具体的に示す。 - 小さな目標を立てる

無理なく継続できる行動を子供と一緒に設定する。

- 信頼関係 → 理由把握 → 根拠提示 → 小さな目標の流れが基本

- 叱るより理解が効果的

- サボりは改善のきっかけにもなる

まとめ

子供が学校をサボるときに最も大切なのは、叱ることではなく理解することです。

信頼関係を築き、理由を正しく把握し、科学的根拠を交えてデメリットを伝え、小さな目標を一緒に積み重ねていく。

この4つのステップを踏むことで、子供は「行かされる」から「行く意味がある」と感じられるようになります。

学校をサボる行動はネガティブに見えても、正しく対応すれば親子の関係を深め、子供の成長につながる大切な機会になります。

Q&A

Q1. 子供が学校をサボるのは甘えですか?

A. 甘えではなく、生活習慣や学習の不安、人間関係の悩みなどが背景にあります。理由を理解しないまま叱ると逆効果になりやすいため、まずは気持ちを受け止めてあげましょう。

Q2. 何日も続けて休む場合はどうしたらいいですか?

A. 長期化する場合は学校やカウンセラーと連携して原因を探ることが必要です。無理に登校を強制するのではなく、少しずつ戻れる環境を整えることが効果的です。

Q3. 「学校に行きたくない」と言われたときの声かけは?

A. 「行きなさい」と強制するのではなく、「どう感じているか教えてほしい」と受け止める姿勢が大切です。理解を示すことで安心感が生まれ、子供は気持ちを話しやすくなります。

Q4. サボり癖は将来に影響しますか?

A. 研究では出席率の低い人は学力や将来の収入に不利になる傾向が示されています。だからこそ、早めに信頼関係と小さな目標設定で改善を進めることが大切です。

今回紹介したいサービスはこちら! 不登校に特化した個別指導「キズキ共育塾」

不登校や学校に行きづらい子どもたちをサポートする専門塾が 「キズキ共育塾」 です。

14年以上の実績があり、これまで 1万人以上の卒業生 を支えてきました。全国に校舎があり、通学型・オンライン型どちらにも対応しています。

特徴

- 不登校専門:学校に行けない子どもへの理解と経験が豊富

- 完全1対1の担任制:一人ひとりに合った学習・生活サポート

- 豊富な合格実績:高校・大学進学の実績多数

- 全国展開&オンライン対応:地域を問わず安心して利用可能

こんなお子さんにおすすめ

- 学校に行けず将来が不安

- 勉強の遅れを取り戻したい

- 信頼できる大人に相談しながら学びたい

👉 詳細はこちらからご確認ください

公式サイトを見る

コメント