子供が勉強を始めない、宿題を後回しにする、習い事に集中できない。

多くの親が直面する「やる気のなさ」は、怠けではなく心理的な理由が隠れています。

親が正しい方法で寄り添うことで、子供のやる気は大きく変わります。

本記事では、子供がやる気を出さない理由を整理し、心理学に基づいた効果的なアプローチ、そして家庭でできる実践法を紹介します。

「子供が自分から勉強に向かってほしい」「習い事に前向きに取り組んでほしい」と願う保護者に向けて、今日から取り入れられるヒントをまとめました。

【この記事でわかること】

- 子供がやる気を出さない理由を理解できる

- 心理学的アプローチでやる気を引き出す方法がわかる

- 家庭で親が実践できる工夫が今日から取り入れられる

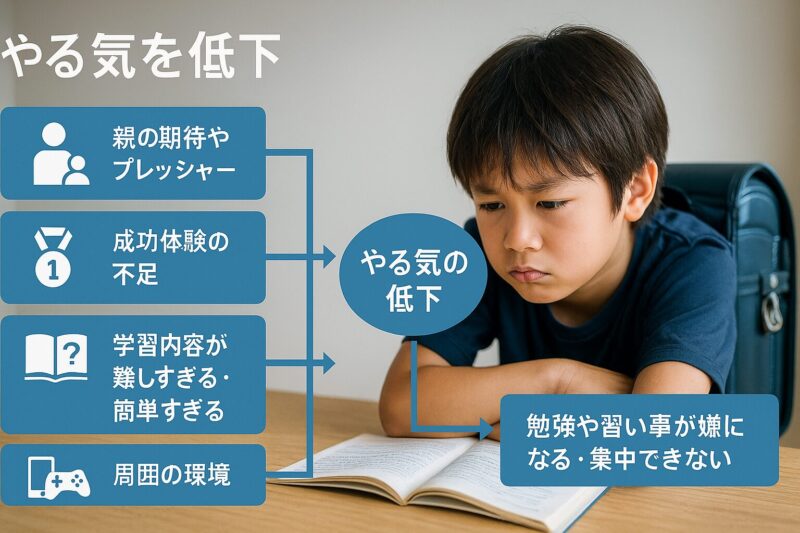

子供がやる気を失う理由とは?

子供がやる気を出せない理由にはいくつかの心理的背景があります。

これを理解することで、親が適切にサポートできるようになります。

主な原因

- 目標が大きすぎる

ハーバード大学の研究では、大きな目標は「達成不可能」という心理的負担を生み、やる気を低下させるとされています。 - 成功体験の不足

自己効力感が低いと挑戦意欲は著しく下がります。これはバンデューラの「自己効力感理論」でも示されています。 - 褒められる機会が少ない

努力が認められないと脳の報酬システムが活性化しにくくなります(ケンブリッジ大学の脳科学研究)。 - ストレスや疲労

スタンフォード大学の研究では、慢性的な疲労が直接的に意欲低下を招くとされています。

うちの子はただ怠けているだけかも…

そう感じる保護者も多いですが、実は背景に心理的な理由が隠れていることが多いのです。

- 大きすぎる目標は子供の意欲を奪う

- 成功体験の不足は挑戦意欲を下げる

- 褒められない環境では努力が続かない

- ストレスや疲労は直接的な原因になる

やる気を引き出す心理学的アプローチは?

子供のやる気を高めるには心理学に基づいたアプローチが有効です。

ここでは代表的な方法を3つ紹介します。

自己決定理論を活用する

- 自主性:子供が自分で選べる環境を整えると、内発的なやる気が強まります。

- 有能感:小さな成功体験を積み重ねると「できる!」という感覚が育ちます。

- 関係性:親が寄り添い、心理的に安心できる場を作ることで意欲が続きます。

スモールステップ法

大きな目標は小さなステップに分けることが重要です。

例:「毎日1ページだけ読書」「英単語を3つ覚える」など、年齢に合ったタスクが効果的です。

報酬とポジティブなフィードバック

ケンブリッジ大学の研究では、ポジティブなフィードバックが脳のドーパミン分泌を促進し学習意欲を高めることがわかっています。

「具体的に褒める」ことが重要で、子供はどの行動が評価されたのか理解しやすくなります。

- 自己決定理論は「自主性・有能感・関係性」を満たすことが基本

- 大きな目標は小さく分けることで達成感が得やすい

- 具体的なフィードバックはやる気を高める鍵

家庭でできる実践法は?

子供のやる気を出す方法は、特別なことではなく日常の小さな工夫にあります。

ここでは親がすぐに取り入れられる具体的な実践例を紹介します。

朝のルーティンを整える

コロンビア大学の研究では、朝の規則正しい習慣が学習効率を25%高めることが示されています。

「朝ごはんを食べたあとに10分間読書する」などシンプルなルールを決めると効果的です。

小学生には「1ページだけ読書」、中高生には「英単語を3つ覚える」など年齢に合わせた工夫が有効です。

興味を引き出す親子の会話

「今日は学校でどんなことがあった?」とオープンクエスチョンで問いかけましょう。

否定せずに聞き役に回ることで、子供は安心して話せるようになります。

結果的に、学びや生活に自発的な意欲が生まれやすくなります。

親子で目標を共有する

一緒に小さな目標を立て、達成したら一緒に喜ぶことがモチベーション維持につながります。

「今週はお手伝いを2回する」「英単語を5つ覚える」など、達成可能な目標を設定すると成功体験が増えます。

「毎日の生活の中でできることを一緒に積み重ねる」ことが、最も自然で効果的なサポートになります。

- 親の工夫は日常生活の中に取り入れることが大切

- 規則正しい朝の習慣が学習効率を高める

- 親子の会話と目標共有がやる気を後押しする

やる気を持続させる習慣化のコツは?

子供のやる気を一時的に高めるだけでは不十分です。

継続できる仕組み=習慣化が重要です。

視覚化ツールを取り入れる

進捗を「見える化」すると達成感が強まり継続しやすくなります。

カレンダーやホワイトボードに「できたこと」を記録するだけでも効果的です。

小学生はシール、中高生はチェックリストなど年齢に合わせると続きやすくなります。

親子で日々の振り返りをする

「今日できたこと」「明日挑戦したいこと」を短く話す習慣をつけましょう。

振り返りは自己成長を実感させ、次の挑戦につながります。

挑戦を楽しく工夫する

努力と楽しみを結びつけると意欲が長続きします。

「宿題が終わったら好きな本を読む」「テスト勉強の後は動画を1本見る」など、小さなご褒美が効果的です。

ただし、大きなご褒美は逆効果になりやすいため注意が必要です。

- 習慣化はやる気を継続させる最大の方法

- 見える化で達成感を強化する

- 振り返りと小さなご褒美でモチベーションを維持する

まとめ

子供のやる気を出すには、まずやる気を失う理由を理解することが大切です。

- 原因を理解する(大きすぎる目標・成功体験不足・褒められない環境・ストレス)

- 心理学的アプローチを活用する(自己決定理論・スモールステップ法・具体的なフィードバック)

- 家庭でできる小さな工夫を積み重ねる(朝のルーティン・親子会話・目標共有)

- 習慣化と振り返りで継続できる仕組みを作る

大切なのは、すぐに変わることを期待しすぎず、小さな成功を一緒に積み重ねる姿勢です。

それが子供の「やればできる」という自己効力感を育て、学びや生活への前向きな意欲をつくります。

Q&A

Q1. 子供が全くやる気を見せないときはどうすればいい?

A. まず疲れやストレスの有無を確認しましょう。そのうえで小さな課題を設定し、達成を一緒に喜ぶことが効果的です。環境調整と小さな成功体験が第一歩になります。

Q2. 褒めても子供が反応しないときは?

A. 「頑張ったね」ではなく「計算を最後まで丁寧に解いたね」と具体的に伝えることが大切です。努力のどこが認められたかが伝わると、やる気が続きやすくなります。

Q3. ゲームやご褒美を使ってもいい?

A. 短期的には有効ですが、大きなご褒美は逆効果です。小さな努力に対して短時間のご褒美を設定する方が効果的で、自然な習慣化につながります。

Q4. 思春期の子供にはどう接すればいい?

A. 干渉を嫌う時期なので細かい指示より「見守る姿勢」が大切です。選択肢を与えて自分で決められる範囲を広げると、主体性とやる気が高まります。

Q5. 勉強嫌いな子供にやる気を出させるには?

A. 勉強が嫌いな理由を探るのが第一歩です。苦手科目は課題を小さく分け、得意なことと組み合わせると効果的です。例:「好きな本を読んだあとに漢字を1つ練習する」。

商品紹介

子どものやる気の引き出し方

著者:石田 勝紀

5000人以上の子どもたちと向き合ってきた著者が、声かけ・仕組み化・習慣化の原理原則をもとに「子どもが自ら動き出す」方法を解説した一冊です。

本記事で紹介した「小さな成功体験」「振り返り」「習慣化」をさらに実践的に深めたいご家庭におすすめです。

👉 楽天で詳細を見る

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447abf75.a5cbb265.447abf76.749ea16f/?me_id=1213310&item_id=20937943&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1197%2F9784800591197_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント